もっとおいしく、環境に優しく

清涼飲料の歩みとスチール缶黒船とともに日本にやってきた清涼飲料

そもそも清涼飲料とは何だろうか。(社)全国清涼飲料工業会にお話を伺った。「米国でsoft drinksというと主に炭酸飲料をイメージしていますね。日本の場合、食品衛生法に基づく通達(注)の中の定義によって、清涼飲料は、乳飲料、アルコール以外の全ての飲み物を指すこととなっているので、無糖のお茶やコーヒーなどバラエティに富んでいます」と芳田誠一専務理事は解説する。

そもそも清涼飲料とは何だろうか。(社)全国清涼飲料工業会にお話を伺った。「米国でsoft drinksというと主に炭酸飲料をイメージしていますね。日本の場合、食品衛生法に基づく通達(注)の中の定義によって、清涼飲料は、乳飲料、アルコール以外の全ての飲み物を指すこととなっているので、無糖のお茶やコーヒーなどバラエティに富んでいます」と芳田誠一専務理事は解説する。

そうした清涼飲料の誕生について歴史をたどってみよう。一番古く文献に残っているのは、6000年以上前にバビロニア人がレモン水(果実飲料)を飲んだ記録である。真偽の程は定かでないが、絶世の美女クレオパトラが美容と不老長寿の秘薬として葡萄酒に真珠を入れて飲んだという伝説も残っている。

1804年、パリの菓子職人ニコラ・アペールによって、食品のビン詰め製法が考案され、製品の保存が可能になって以降、清涼飲料は商品として生産できるようになった。この原理は缶詰にも応用され、1810年イギリスの商人、ピーター・デュラントによって初めて食品保存用の「缶」が発明された。以降、アメリカにも伝わり、食料品および清涼飲料生産の飛躍的な伸びにつながった。スチール缶はこうした保存用食品・飲料の成長とともにその適用を広げてきた。

日本で初めて清涼飲料が伝えられたのは、1853年、ペリー提督の浦賀来航の際、飲料水の一部として積んでいたレモネードを幕府の役人に飲ませたときだと言われる。栓を開けたとき、ポンと大きな音がして泡立つのを見て、驚いた役人は「さては新式銃か!」と思わず腰の刀に手をかけたというエピソードが残っている。その後、長崎在住の外国人によって外国人向けのラムネの製造が始まったが、日本人として初めて清涼飲料を製造したのは、長崎の商人、藤瀬半兵衛である。1865年、ラムネの製造を学んだ半兵衛は、「レモン水」と名づけて販売したが、最終的にはこの名は使われず「ラムネ」の名称が定着した。このように日本の清涼飲料の歴史は、ラムネからスタートした。ちなみにラムネの語源は、レモネードがなまったものだと言われている。その後日本各地で「ラムネ」「レモネード」が製造された。レモンのエッセンスを使用したという点では、果汁入り飲料の始まりともいえるが、実際に果実を原料とした果実飲料が最初に製造されたのは、1897年頃名古屋伝八によるミカン水だといわれている。時を前後して炭酸飲料としては、1884年、三菱鉱泉「平野水」が発売され、明治後半には、ビール会社が炭酸飲料の製造・販売を始め、三ツ矢サイダーやリボンシトロン、キリンレモンが誕生した。

(注)昭和32年(1957年)食品衛生法改正の通達(昭和32年9月18日厚発衛第413号の2)では、「清涼飲料水とは、乳酸菌飲料、乳及び乳飲料を除く酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料をいうものであること」とされている。

清涼飲料の製造過程をみてみよう!

●缶コーヒー(スチール缶)の場合

清涼飲料はどのように製造されるのか、ここでは缶コーヒーを例にご紹介する。

1.調合工程

1.調合工程

焙煎し、細かく砕いたコーヒー豆に熱湯をかけてフィルターを通じて抽出。種類に応じて糖液や牛乳を加えて混ぜ、120度以上の超高温で圧力をかけて殺菌する。

2.充填工程

2.充填工程

それぞれの缶に殺菌したコーヒーを入れ、蓋をする。この時、缶の側面を覆うように二重巻締という方法で、完全に密封する。これは、空気、水、バクテリアなどが缶内に侵入するのを防ぎ、製品が貯蔵中に変質したり腐敗しないようにするためである。この工程は、1分間に1500本という高速度で行われる。

3.殺菌工程

3.殺菌工程

運搬機に積まれた製品をレトルト釜に入れて100度以上の高温で加熱殺菌する。(加熱に強いスチール缶の特性を活かした徹底的な殺菌が可能である)

4.検査工程

4.検査工程

缶の底にインクを吹き付け、製造年月日を記入。検査機で中身の量や内圧をチェックする。

5.最終工程

5.最終工程

箱詰めし、重量をチェックした後、出荷する。

出典:キリンビバレッジ(株)ホームページより

戦後、スチール缶飲料と自動販売機の登場によって飛躍的な発展を遂げる

清涼飲料が日本の一大産業として発展するのは、戦後の高度経済成長を経てからである。第二次世界大戦直後、アメリカの進駐軍が軍納品として果汁飲料やコカ・コーラを持ち込んだ。戦前にも高村光太郎の作品や芥川龍之介の手紙に“コカコオラ”と、コーラ飲料の記述はあるが、当時は一部の人にしか手に入らない珍しい舶来品だった。

戦後、果汁飲料が次々に製造されたのに対し、コーラ飲料はしばらく外国人以外への販売は規制されていた。しかし、1960年から完全に自由化され、フランチャイズ方式で全国展開するコカ・コーラ、ペプシコーラの海外資本の参入により、コーラ飲料が広く一般で消費されるようになった。外国系飲料を含む炭酸飲料の生産量は1961年の20万klから1970年には200万klに延びている。

この時期、清涼飲料の需要を盛り上げる要素として、缶入り飲料が登場した。それまでの容器はビンが主体であったが、直射日光があたらないためビタミンCが酸化されないという保存性の良さから、1955年に缶入りのオレンジジュースが発売された。1965年に缶入りのコカ・コーラが発売され、飲料容器として缶の利用が拡がった。さらに、1968年のプルタブ缶の開発によって、いつでもどこでも簡単に缶を開けてそのまま飲むことができるようになった。今日の缶飲料の原型となるスチール缶の登場だ。これにより、屋内・屋外どこでも清涼飲料を携帯できるようになる。そのスチール缶の特性を活かして新たに誕生したのが缶コーヒーである。

この時期、清涼飲料の需要を盛り上げる要素として、缶入り飲料が登場した。それまでの容器はビンが主体であったが、直射日光があたらないためビタミンCが酸化されないという保存性の良さから、1955年に缶入りのオレンジジュースが発売された。1965年に缶入りのコカ・コーラが発売され、飲料容器として缶の利用が拡がった。さらに、1968年のプルタブ缶の開発によって、いつでもどこでも簡単に缶を開けてそのまま飲むことができるようになった。今日の缶飲料の原型となるスチール缶の登場だ。これにより、屋内・屋外どこでも清涼飲料を携帯できるようになる。そのスチール缶の特性を活かして新たに誕生したのが缶コーヒーである。

1969年、レギュラーコーヒーから抽出したコーヒーに乳分を加えた「缶コーヒー」が登場した。それまでのコーヒー飲料は、乳業メーカーが牛乳にコーヒーフレーバーをつけて製造したものだった。当時のビン入りのミルクコーヒーは破損や回収洗浄などのわずらわしい問題があったが、コーヒーを強度のあるスチール缶入りにしたことで解消された。乳分を含むため、他の清涼飲料より高温加熱による殺菌が必要だったが、熱に強いスチール缶の使用によって、それも可能になった。当初、缶コーヒーが受け入れられるか懸念があったそうだが、消費者に着々と浸透していった。それまで清涼飲料市場は、炭酸飲料と果実飲料が多くを占めており、寒冷期の需要はあまり期待できず、夏季の需要に頼らざるを得ない状況だった。それが加温しての販売もできるスチール缶を使用した缶コーヒーは、冬季も安定した市場を作り出した。

コーヒーが缶入りの状態で大量消費されるのは、日本独特と言われる。「缶コーヒーという形態は、欧米にも原産国である南米にもありません。日本は欧米のものを独自にインスタント化していったんですね。また日本の場合は、アメリカのように大手メーカーが寡占することなく、いくつもの企業が参入して非常に競争が激しいわけです。ですからいろいろなアイデア、知恵を絞って製品の数を増やしてきました。飲料も容器も、元はアメリカから来たものを日本人にあわせてうまく改良していったんです」と永井紘二事業部長は分析する。缶コーヒーをはじめ、日本の清涼飲料の多種多様さは、こうした日本人の応用力のセンスを物語っているようだ。

コーヒーが缶入りの状態で大量消費されるのは、日本独特と言われる。「缶コーヒーという形態は、欧米にも原産国である南米にもありません。日本は欧米のものを独自にインスタント化していったんですね。また日本の場合は、アメリカのように大手メーカーが寡占することなく、いくつもの企業が参入して非常に競争が激しいわけです。ですからいろいろなアイデア、知恵を絞って製品の数を増やしてきました。飲料も容器も、元はアメリカから来たものを日本人にあわせてうまく改良していったんです」と永井紘二事業部長は分析する。缶コーヒーをはじめ、日本の清涼飲料の多種多様さは、こうした日本人の応用力のセンスを物語っているようだ。

一方、こうした缶飲料の普及を支える大きな役割を果たすのが、自動販売機である。1956年、コップ式の自動販売機の登場以降、各自動販売機メーカーが本格生産に入ったが、1970年以降、スチール缶飲料市場の拡大とともに急速に普及した。「1976年にホット&コールド自動販売機が開発されたことは、日本に缶コーヒーが定着する上で、非常に重要だったでしょう。今でこそ、ホット&コールド自動販売機は一般的ですが、当時はコーヒーのホット専用のものでした」と内田俊昭企画部長は語る。スチール缶による缶コーヒーの登場、そして屋外消費が可能となった自動販売機の設置が相乗効果となり、清涼飲料はより人々の生活に浸透していった。

消費者の健康意識の高まりが清涼飲料の多様化につながる

いまやスポーツ時だけでなく日常的に広く飲まれ、近年における清涼飲料のさらなる飛躍を支えたスポーツドリンク。これは、米国でアメリカンフットボールの選手の飲料として開発され、1968年の販売開始後、米国で広く普及した。スポーツをして汗をかいたときに失われた水分とナトリウムイオンやカリウムイオンなど電解質をスムーズに補給するためにミネラル類を加えた体液の浸透圧と等しい(アイソトニック)状態に調節した飲料水だ。

いまやスポーツ時だけでなく日常的に広く飲まれ、近年における清涼飲料のさらなる飛躍を支えたスポーツドリンク。これは、米国でアメリカンフットボールの選手の飲料として開発され、1968年の販売開始後、米国で広く普及した。スポーツをして汗をかいたときに失われた水分とナトリウムイオンやカリウムイオンなど電解質をスムーズに補給するためにミネラル類を加えた体液の浸透圧と等しい(アイソトニック)状態に調節した飲料水だ。

当時日本ではスポーツ時に水分を摂取することは良くないと言われていたため、あまり普及しなかった。しかし、スポーツ時の水分補給が認識されるようになり、1980年「ポカリスエット」が発売され、自動販売機・レジャースポーツの普及とともに拡まった。糖分が炭酸飲料や果実飲料に比べて控えめであることも、消費者に受け入れられた理由となっている。この頃から、人々の健康志向が清涼飲料の新たな分野を開拓することとなった。現在の清涼飲料業界でさまざまなメーカーがしのぎを削る茶系飲料である。

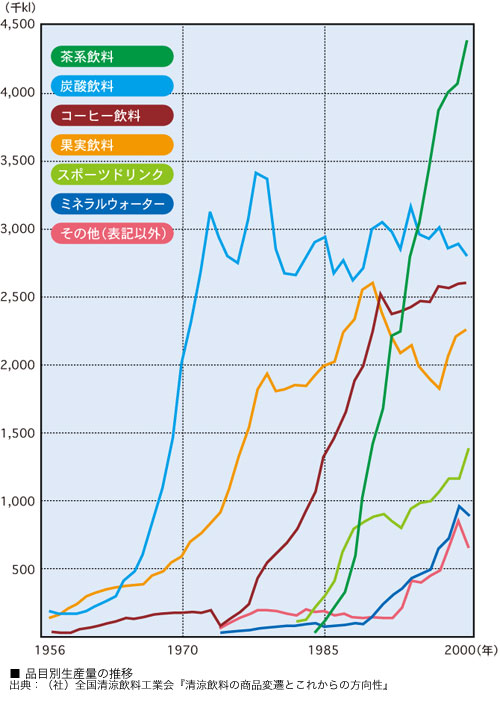

缶入りの茶系飲料が最初に発売されたのは1973年に登場した紅茶だ。当時はレモンティー、ミルクティーを中心としていた。それが、人々の自然・健康志向の高まりによって、無糖のさっぱりしたお茶が消費者に受け入れられていった。「サントリー烏龍茶」をはじめ、「十六茶」を初めとする日本茶をベースにはとむぎや玄米などをバランスよく入れたブレンド茶、「おーいお茶」など缶入りの緑茶飲料が誕生した。清涼飲料全体の生産量は、1985年の730万klから2000年には1550万klと倍増している。炭酸飲料が300万kl、コーヒー飲料と果実飲料が250万klで推移する中、茶系飲料は1985年当時12万klだったのに対し、2000年には438万klと35倍以上の伸びを示し、現在の清涼飲料の最大シェアを誇るまでになった(図参照)。

他にも消費者の健康志向によって需要が拡大したのは、ミックス野菜飲料と機能性飲料である。野菜飲料の登場は比較的早く、昭和初期にカゴメからトマトジュースが発売されている。健康・安全志向から人気は徐々に上がり、1978年に「無塩トマトジュース」で一気にファンを増やした。90年代には、にんじんジュースや野菜ジュースの新製品が次々に発売され、好調な売れ行きを見せている。昭和後半には、食物繊維の機能性が注目されるようになり、いわゆる機能性飲料が注目されるようになった。1988年に食物繊維飲料「ファイブミニ」が発売されてヒットし、その後食物飲料やビフィズス活性飲料など機能性飲料が相次いで発売された。1970年代、炭酸・果汁・コーヒーが主役だった清涼飲料は、健康指向など消費者意識の変化とともに多様化の道をたどり今日に至っている。こうした多様な日本の清涼飲料は、外国でも参考にされているようだ。

「現在、大きな流れではないですが、一部カフェラテなどの容器入り飲料が米国にも登場し、日本のものが世界のモデルになりつつあるという話も聞きます。一方アジアでは、日本の清涼飲料がかなり受け入れられています。中国で日本の茶系飲料が発売されるなど、今後の展開が期待されます」(芳田専務理事)。

では、日本の市場では、清涼飲料はこれからどのようなものが生まれていくのだろうか。

「それはもう予測がつかないから、各社いろいろな新製品を出して模索しているんですね(笑)。ただ、ちょっと流れという視点から離れて、それぞれの機能から考えてみてはどうでしょうか?甘いものをとりたいとき、ビタミンを取りたいとき、単に喉を潤したいとき、目的別に消費者の方が使い分けて、いろいろな商品を利用していただければよいわけです。また、清涼飲料は中身だけではなく、容器もファッションとして捉えられるのではないかと考えていくとヒントがつかめるのではないでしょうか?」(芳田専務理事)。飲料という枠を超えて目的別に摂取する食品の一つとして、また私たちの目を楽しませるファッションとして、私たちの生活に清涼飲料はなくてはならないものになっている。

清涼飲料と安全性と環境問題 清涼飲料業界の安全性への対応

21世紀を迎えて、自然・健康問題と平行して、安全性や環境問題についても消費者の関心が強まり、メーカー側も清涼飲料の味だけでなく、それらに対する企業努力を明確にする必要が出てきた。

(社)全国清涼飲料工業会は、飲料メーカーが、より品質のよい、安全な製品を製造していけるようになるために集まり団体となって、1955年に公益法人として誕生した(既に1918年、前身の全国清涼飲料水業連合会が設立)。最近は特に、製品の安全性と環境への配慮を各メーカーに呼びかけている。「安全性の確保と事故防止、そして消費に伴い必然的に出てくる空き容器のリサイクルを大きく取り上げています。安全性については、最近清涼飲料業界では大きな問題は起こらなかったと自負しています。それは、2年前から事故防止対策のマニュアルを作成し、講習会を行ったり、HACCP(注)の取得を薦めたり、HACCPをとりきれない中小企業に対しては、一般衛生管理を徹底するよう講習会など開催して、呼びかけていることも寄与しているのではないでしょうか?そういう地道な活動の積み重ねが今の結果につながっていると思います」(芳田専務理事)。

(注)HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、原料から製品にいたるまでの一連の工程を管理する衛生管理手法。米国航空宇宙局(NASA)等が中心になって策定し、コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)のガイドライン化によって国際的に推奨される。(社)全国清涼飲料工業会は、清涼飲料業界を代表して厚生労働大臣および農林水産大臣の指定認定機関として、企業の高度化計画申請の認定業務を行っている。

清涼飲料業界の環境問題への取り組み ー自動販売機と空き容器のリサイクル

ここでは自動販売機の環境対策を事例として紹介する。先に述べたように、自動販売機は急激に増加し、清涼飲料の全販売数の半分を売り上げると言われるほど、販売拡大の重要なツールとなっている。その反面、使用済み容器の回収、自動販売機の適切な廃棄が重要な課題となってきた。

近年、夏季7月~9月の午後1時~午後4時まで冷却装置の運転を自動的にストップし、従来の自動販売機に比べ、約10%の省エネルギー効果があるなど、消費電力の削減効果のある自動販売機が開発されている。また、かつての自動販売機には、フロンガスが使用されていたが、2000年にオゾン層を破壊しない代替フロン(R407)を使用した自動販売機が開発、採用されるようになった。廃棄となったフロンガス使用の自動販売機は、事前に選別回収し、フロン回収業者によって適正な処理が行われている。

近年、夏季7月~9月の午後1時~午後4時まで冷却装置の運転を自動的にストップし、従来の自動販売機に比べ、約10%の省エネルギー効果があるなど、消費電力の削減効果のある自動販売機が開発されている。また、かつての自動販売機には、フロンガスが使用されていたが、2000年にオゾン層を破壊しない代替フロン(R407)を使用した自動販売機が開発、採用されるようになった。廃棄となったフロンガス使用の自動販売機は、事前に選別回収し、フロン回収業者によって適正な処理が行われている。

自動販売機の寿命は一般的に10年と言われているが、屋外設置のものは、特に破損や汚れ、機能不良が発生する。適切なメンテナンスを行うことで廃棄物の削減を図る一方、それでも廃棄処分すべき自動販売機については、盗難防止機材やパネル関連、押しボタンといった再利用可能な部品やフロンガスや蛍光灯、ニッカド電池など徹底的に事前選別して適正処理を行っている。また、自動販売機の80%を占める鉄などは、あらゆる鉄製品に完全にリサイクルされる。

使用済み容器に対する取り組みも積極的に行われている。自動販売機の設置の際は、脇に空き容器を分別して入れる箱を設置している。「容器は、清涼飲料のおいしさを届けるために色々な種類の中から最適なものが模索され、商品の仕様に合うものが開発、採用されてきました。今はそれらのリサイクルについて、より良い方法を考え、実践しているところです」(芳田専務理事)。容器の特性に応じた分別収集の呼びかけが行われ、消費者の協力を求めているのが現状だ。

飲料メーカーの工場における環境活動とゼロエミッション化への挑戦

サントリー(株)の取り組み

●環境活動TOPIC

●環境活動TOPIC

創業以来の「自然との共生」という精神によって、全工場において敷地面積の約2分の1を緑地面積とし、その緑化活動について各方面から表彰を受けている。梓の森工場(栃木県)では、ゲンジボタルの幼虫を育て、敷地内の用水路に放流する“梓の森ボタル”を飛ばそう!プロジェクトが行われている。

キリンビバレッジ(株)の取り組み

●ゼロエミッション化

●ゼロエミッション化

湘南・舞鶴工場でそれぞれISO14001環境マネジメントシステムの認証を取得し、環境保全活動に力を注いでいる。製造工程において排出される廃棄物を59種類に分別して100%再資源化と燃料・電力・用水の削減に積極的に取り組んでいる。湘南工場は、清涼飲料業界最大規模で、年間約2900万ケースの製造能力を誇る。ここでは、缶、紙、ペットボトルの主要な容器の製造が可能であり、物流などの環境負荷の低減にもつながる総合飲料工場として機能している。

アサヒ飲料(株)の取り組み

●環境活動TOPIC

●環境活動TOPIC

柏・富士山・北陸・明石各工場周辺の美化活動や工場見学者・お客様感謝デーの来訪者にリサイクル製品の展示による啓発活動を行っている。富士山工場の「うるおいの森植樹祭」(富士宮市主催)への参加や柏工場の「手賀沼クリンピック」への参加など、地域全体の環境保全活動に積極的に取り組んでいる。

サッポロビール飲料(株)の取り組み

●ゼロエミッション化

飲料製品の製造を行う神奈川事業所でISO14001環境マネジメントシステムの認証を取得。燃料と電力の使用によるCO2排出量の削減と製造時の副産物と廃棄物の100%再資源化を達成している。特に「茶系飲料」製造時に排出される茶殻の算出方法を従来より厳しく定め、廃水処理施設に流入した茶殻を効率的に脱水処理することで減量化を図っている。